首页 -> 2007年第1期

说说当年抓“现反”

作者:姜东平

字体: 【大 中 小】

二

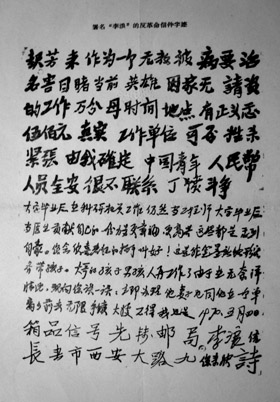

书写“反标”,大概是中国特有的社会现象,文革时期达到“猖獗”的程度。用今天的眼光看待这个现象,似同儿戏一般可笑,比如小孩子写“某某人王八蛋”,既不会真的把那人变成“王八蛋”,更不会引发全民性的“神经错乱”。然而在文革时期,却有着错综复杂的社会背景,“因言构罪”,以致成为“现行反革命”的更是屡见不鲜。据当年一位参加侦破“反标”案件的办案人员1970年5月26日的记录,长春市南关区从1967年4月18日算起,到1970年5月,共发生“反标”案704起,其中1967年130起,1968年252起,1969年257起,1970年1至5月65起,呈逐年上升的趋势,而在“一打三反”的1970年,由于加大了打击力度,趋势有所减弱。这些“反标”的内容多半是污损有关领袖人物的文字和图像,或在上面打叉、书写匿名信等。截至1970年5月,共破获266起,成年人书写反标者19起;青少年232起,对象不清15起。诚然,绝大部分所谓的“反标”,其书写者的罪名是被夸大和任意“上纲”的,有人无意间的一写一画,一勾一抹,就成了反革命。究其原因,与当时公布的“公安六条”关系甚大。

1967年1月13日由中共中央、国务院颁布的《关于无产阶级文化大革命中加强公安工作的若干规定》,因其6条内容而被简称为“公安六条”。文革中所说的“恶毒攻击罪”源自其中的第二条,即:“凡是投寄反革命匿名信,秘密或公开张贴、散发反革命传单,写反革命标语,喊反革命口号,以攻击污蔑伟大领袖毛主席和他的亲密战友林副主席的,都是现行反革命行为,应当依法惩办。”“公安六条”是为文革“保驾护航”的法规性文件,其滥施的结果,是逮捕和关押了大批犯下“恶攻罪”的“现行反革命”,更制造了一系列的冤假错案。

三

笔者有一份“清队”期间的资料,记录了吉林省某厅技校“清队”期间,对“现行反革命分子”孙某的审查处理过程。在“材料目录”上有两个细节值得注意,一是在备注中有两处写道:“平反撤出”,说明此人在资料中列举的“罪行”纯属冤假错案,文革结束后得到“平反”。二是盖有某大型国有企业干部档案验收章,可以确认此人的“干部”身份,历史最终还是对他“露出笑容”。

自1968年底开始的“清理阶级队伍”运动,许许多多具有历史和现实问题的人被关进“反省室”接受审查,交代自己的罪行。他们在“反省室”里遭到非人道的待遇,专案人员对被隔离审查的“九种人”(一说为叛徒、特务、死不改悔的走资派,以及地、富、反、坏、右、伪军警宪等)刑讯逼供,进行从精神到肉体的折磨。

1968年10月19日,孙某被关进了“反省室”。因为他“问题严重”,逃不过群众“雪亮的眼睛”。

孙的父亲于1947年去了台湾,那一年,孙某只有6岁,对父亲的印象极其淡漠,只知道他是个国民党军官,还是从在小学当教师的母亲那里听来的。父亲去台后,曾与家人有过几次书信来往,到了1949年,通信始告中断。1964年,孙某在校毕业,因家庭历史问题而没有分配工作。由此引起了他的不满。一方面,他痛恨父亲毁了一家人的幸福,多次在交代材料中提到“狗父”的称谓;一方面,他又表示了对人生的绝望。在一份“提审记录”中,他这样交代:由于不能分配工作,“对党和人民产生不满,并散布流言蜚语,这个社会对我们来说没法生活,对我为什么这样残忍?”1965年夏天,他开始给有关部门写信,申辩自己表现好,又有毕业证书,为什么不给分配工作?当时由于家庭历史问题没有分配工作的学生比例是很高的,他与几位有相同原因的同学一起,联名向国务院写信,最终被留校工作。

文革开始后,孙“表现很积极”,张贴大字报,参加对“黑帮”的批斗,还闯到某领导的办公室,软磨硬泡了好几天,要求补发暂缓分配之前的工资,要求“为政治上的损失平反”,俨然一副“革命党人”的架势。但很快就有人给他贴了大字报,“出身不好”的阴影一直笼罩他的心理,如今又暴露在光天化日之下,他和有相同境遇的“黑五类”们一样,只能老老实实,不能“乱说乱动”。于是他的不满情绪再度蔓延,自暴自弃、玩世不恭。有人说,要好好学习毛主席著作,能包治百病。他接过话说:“我头疼,能治吗?”文革初期,几乎到处都在批斗、游斗“五类”分子,“勒令”他们下乡。他就想,解放这么多年,他们又没干什么坏事,改造得也不错呀,还斗他们干什么?他说:“人都学坏了,没有文化大革命哪有这么多人犯错误”?“把楼都打坏了,东西都买不到,‘十六条’说要文斗,不要武斗,江青却提出文攻武卫,就是让参加武斗。”他拿着气枪,打墙上毛主席诗词四角的按钉(据材料显示有多人参与),这是他对伟大领袖“恨之入骨”的典型例证。在车间劳动时,他把工人比作猪和狗,是为社会主义“效劳”,说“这活不是人干的,工人一天天干活,像猪一样,一个月的工资都买不了一双鞋”。他在反省期间的“调查取证”材料,绝大部分是围绕这些“反动言论”展开的,尽管这些交代和证明里存在很大“水分”,是“坦白从宽,抗拒从严”和“逼、供、信”下的产物,那时,所有被“专政”人员,几乎无一例外地为自己“罗织罪名”,任意夸大和编造“罪行”相当普遍。

在反省室失去自由,并不断地被打,使孙某的精神几近崩溃。由于态度“极不老实”,因此罪行也在不断“加码”。

四

1968年11月8日,孙某鼓动反省人员×××逃跑。他们先到了孙某的家里,只有孙的姐姐在家,孙某向姐姐要了20元钱,然后就跑出家门。两人先到理发店刮了胡子,然后在孟家屯车站上了火车。到沈阳时,已是后半夜两点。

踏上逃亡之路,才有一种惊弓之鸟的感觉。

下一步该向哪里去呢?思来想去,也拿不定主意,二人漫无目的地上了南行的列车。这时孙某又想起了妈妈。于是就给母亲写了封信:妈妈:那天走得太匆忙,没有见到您,没有听到您的态度,只见到了我那可怜的姐姐一面,这我已经很满足了。真没想到,现在坐在火车上能给您写信。妈妈,我知道对不起您,但是得和您说明一个问题,您的儿子从没有做过对不起任何人的事,您应有克服一切困难和挫折的勇气和抵抗力,万一您少了一个儿子,也应很好地活下去。

这封信最终还是落到了“群专”的手里,是他的母亲收到后主动交上去的,还是根本就没有接到,而是“群专”人员“查获”的,不得而知。

二人天亮时到了德州,没出车站,就被一伙戴红“胳膊箍”(袖标,上写着“德州市文攻武卫指挥部”)的抓住了,并将他们押到指挥部。

孙某被提审4次。先是有人问他干什么的,他没敢说是逃出来的,只说是小偷。提审×××时,他说13岁就外出了,在姑家住。

他们再次想到了逃跑。但院墙很高,根本爬不上去。孙某有些绝望,进来是个死,出去也是个死,还不如自杀算了。于是他就用头使劲地向墙上撞去。

等他醒来时,一个姓张的师傅对他表示同情,给他送来一个馒头。在张师傅的一再劝说和追问下,孙某交代了从学校“反省室”逃跑的经过。

张师傅对他说:你不就是个“现行”吗?有党的政策在呢,顶多判几年,不能采取“抗拒”的方式。孙某说,谁不想回家啊,可是回去就得挨揍。张师傅感到不解:不会吧。于是×××就把衣服脱下来给他看了,后背上伤痕累累。

几天后,学校来了两位师傅将二人押解回到长春。